Dal quartiere al territorio: il modello dei fratelli Cherchi | Olianas

Persone

Dal quartiere al territorio: il modello dei fratelli Cherchi

a cura di Jessica Cani

Quando li incontri, con i fratelli Cherchi non è raro fermarsi a parlare, o meglio ancora, mangiare formaggi. Se li si conosce da tempo però è molto semplice capire che ciò che c’è dietro i loro progetti, dove il formaggio è protagonista assieme a tanta altra ricerca, sono i concetti di famiglia, fiducia e servizio al quartiere: i tre pilastri che, in trent'anni, hanno trasformato una bottega di vicinato in un laboratorio quotidiano di qualità.

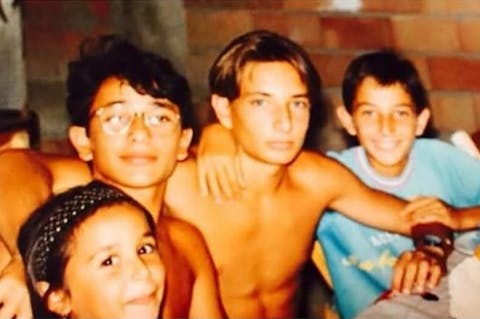

Negli anni '80 la famiglia Cherchi è una famiglia monoreddito: il padre è dipendente, la madre casalinga. Nel 1984 si trasferiscono da Quartucciu a Selargius. I figli sono quattro: Fabrizio, Michele, Corrado e Alice.

Crescono con una grammatica semplice: imparare a vendere. L'uva e i fichi in bici col nonno o la bilancina sulla cassetta fanno parte della loro infanzia, così come restare fedeli a chi lavora bene. Sempre lo stesso macellaio, sempre la stessa fruttivendola con il camioncino. La fidelizzazione è abitudine di casa. Nel 1997 arriva la svolta. C'è una bottega di quartiere da rilevare. Michele è studente di Scienze Politiche, Fabrizio è militare in ferma breve al termine del servizio: non ereditano un mestiere, se lo costruiscono grazie anche al padre che anticipa un pezzo di liquidazione e alla banca che ascolta.

La prima decisione racconta già la loro idea di commercio: cambiare gli orari. Aprire prima, chiudere dopo, presidiare le fasce scoperte. Tra le 13:00 e le 14:30 intercettano chi lavora, le coppie a doppio reddito, chi cerca una soluzione rapida e buona per il pranzo. Da quel corridoio di tempo nasce una clientela e prende forma un'identità: il servizio come centro del progetto.

Nel 2001 arriva il salto: un locale più grande, scaffali più lunghi, richieste che si moltiplicano. Cresce la bottega e cresce la squadra composta non da professionisti da ingaggiare, ma con un'idea semplice e controcorrente: formare persone, perché la competenza si impara, l’attitudine al servizio no.

Il reclutamento è quasi di prossimità: ragazzi che passano a dare una mano, sorelle e fratelli di chi già lavora, volti del quartiere che diventano colleghi. È un investimento lungo, fatto di affiancamenti, errori, responsabilità condivise. "Quando assumi solo la professionalità, rischi di comprare un titolo e perdere il gruppo" ammettono, perché la squadra non è un incastro di competenze ma un tempo comune. Dentro questa filosofia c'è la storia simbolo di Andrea. Prima fornitore di pane, uno di quelli di fiducia, di lunga data, poi, quando chiude il panificio, entra in squadra: la naturale prosecuzione di una relazione. "Con Andrea ci conoscevamo da prima di aprire: trasformare una fornitura in collaborazione è stato quasi automatico".

È così che i Cherchi tengono insieme, in città, un concetto di quartiere che altrove si consuma: legami lunghi, presenza costante, responsabilità che viaggiano in entrambe le direzioni. La gestione quotidiana segue la stessa logica: rotazioni pensate sui ritmi di vita, formazione interna continua (taglio, conservazione, racconto del prodotto), confronto costante tra banco e cucina.

Il risultato è un gruppo che regge la complessità: chi sta al banco conosce la materia prima quanto chi la trasforma in cucina, chi serve al tavolo sa restituire al cliente il lavoro che c'è dietro gli scaffali. In mezzo, la consapevolezza che la qualità non è un gesto individuale ma un ecosistema: fornitori trattati come alleati, colleghi cresciuti in casa, clienti che tornano perché riconoscono quel patto non scritto.

È un concetto che prosegue nel box al mercato di San Benedetto (ora spostato in Piazza Nazzari), in Salsamenteria, il locale aperto nel 2017, e nel Bistrot al Poetto che vedeva Alice in cucina e che è stato recentemente chiuso. “Ho imparato tanto ed è stato un modo per scoprire anche che cosa realmente volessi fare. Abbiamo imparato moltissimo, soprattutto a livello gestionale, ed è stato divertente. Ogni cosa però ha un suo ciclo e quello del bistrot era terminato”.

La ricerca maniacale del prodotto non arriva subito, seppur sempre d’interesse. È successo un giorno un fatto che ha cambiato tutto. La scena Michele la ricorda benissimo. Una signora, davanti a un tagliere in cui avevano messo anche uno Stilton, un erborinato inglese, chiede: "Con che latte viene fatto?". "Ho risposto di getto e le ho detto che era ovino" racconta. "Poi, mentre la servivo, mi è rimasto il dubbio e quando sono tornato a casa ho controllato per essere certo di non aver fatto una figuraccia. Beh… avevo fatto una figuraccia, essendo invece latte bovino".

Quella domanda è diventata un interruttore. "Abbiamo capito che non bastava portare il prodottino fighetto perché se non lo sai raccontare lo stai solo spostando da uno scaffale all'altro". Parte così la scelta di studiare.

Autodidatti, certo, ma con metodo. Manuali, assaggi ragionati, visite in caseificio. E soprattutto: riportare in Sardegna corsi che non c'erano aprendo le aule a produttori e appassionati. "La formazione è diventata il nostro modo di restituire valore: quello che impariamo lo rimettiamo in circolo".

Anche i viaggi cambiano segno: le fiere che snobbavano diventano terreno di confronto. Il Cheese è un laboratorio a cielo aperto. "Andiamo per spogliarci delle certezze" dice Michele. "Torniamo con domande migliori e qualche risposta in più". Dal banco, intanto, emerge il limite strutturale.

"In Sardegna raccontiamo poco la nostra varietà reale". Fuori siamo conosciuti per il pecorino e raramente si spinge per una narrazione che evidenzi tutte le varietà; dentro ognuno cammina per conto suo. Eppure l'isola è un mosaico: capra in aree vocate con acidità pulita; vacca nel centronord con paste filate (perette, paneddas, casizolu) e tecniche precise; pecora in tante declinazioni di pascolo e stagione. Differenze vere, non replicabili. Il punto è metterle in fila. Un lessico comune e uno stand unico alle fiere che faccia capire l'insieme prima dei singoli: consorziarsi, associarsi, parlare con una voce sola e poi lasciare che ogni produttore suoni la propria nota.

I fratelli Cherchi hanno costruito in trent'anni non solo un'attività commerciale, ma un modello di sostenibilità imprenditoriale che va controcorrente rispetto alle logiche di espansione a tutti i costi. "Abbiamo provato a snaturare noi stessi facendo la cena, ma ci siamo resi conto che a livello economico non è sostenibile".

La sostenibilità per i Cherchi non è solo una questione di bilanci, ma di equilibrio umano. "È successo anche che facessi dalle 7 del mattino che entravo al mercato alle 9 di notte. Ma per che cosa? E per quanto lo posso fare?". Questa domanda ha guidato le loro scelte strategiche, portandoli a privilegiare la qualità del servizio e il benessere del personale rispetto al fatturato immediato.

Alberto, il loro cuoco, lavora con loro da sei anni, "un record assoluto" proprio perché ha trovato condizioni di lavoro sostenibili. "Per noi è importante mettere le persone in condizioni di restare, il che significa potersi programmare la vita", spiegano. "Non puoi continuare a lavorare solo per me, e io lo sto dicendo dal Covid: il futuro della ristorazione è un servizio", afferma Michele. Questa visione li ha portati a resistere alla tentazione dell'espansione selvaggia. "Si parla tanto: apriamo 10 punti, ok. Ma quei 10 punti avranno lo stesso standard di servizio e qualità? È impossibile", riflettono, osservando come molte realtà di successo perdano qualità crescendo troppo in fretta. La loro sostenibilità si manifesta anche nella gestione familiare.

Quando chiedo loro cosa significhi lavorare tra fratelli ridono e scherzano, ma poi affermano: "Una cosa che non abbiamo mai fatto: non abbiamo mai litigato per soldi". Hanno visto troppe famiglie distruggersi per questioni economiche e hanno scelto diversamente: "C'è chi perde un fratello per quattro mattoni, ma che me ne frega a me?".

Guardando al futuro, i Cherchi pensano alla diversificazione non come espansione, ma come evoluzione naturale: "Abbiamo iniziato a diversificare, quindi è chiaro anche pensare al periodo in cui fisicamente non saremo più in grado di reggere i ritmi". La formazione diventa centrale nei loro progetti, continuando quella vocazione educativa che li ha sempre contraddistinti nel raccontare i formaggi e il territorio.

La loro lezione è chiara: la sostenibilità imprenditoriale non significa solo sopravvivere economicamente, ma costruire un modello che rispetti le persone, preservi la qualità e guardi al lungo termine.

Tra i momenti più frustranti, mi raccontano, c'è stato qualche anno fa al Cheese di Bra, la fiera internazionale del formaggio: "Per anni la Regione Sardegna non esisteva. Non c'era. Era assente". Quando finalmente appariva uno stand istituzionale, i produttori sardi si comportavano in modo autolesionista: "Tutti i produttori erano ben attenti a essere distanti l'uno dall'altro. Se erano vicini il vicino vendeva più di lui".

Questa mentalità dell'isolamento mentale più che geografico è ciò che i Cherchi combattono ogni giorno. "L'isolamento è uno stato mentale", riflettono osservando come altre regioni si presentino unite: "Vedi l'effetto che fa la Garfagnana. Era un'unica voce che rappresentava una marea di prodotti. Il territorio è quello che vende".

La loro battaglia per fare rete inizia dal basso, produttore per produttore. "Se i produttori vogliono dar voce a quello che fanno, devono associarsi perché dieci inizia ad essere una voce un po' più grossa rispetto a uno". Nella loro mente prende forma un sogno concreto: "Ho una strada del formaggio in Sardegna. Fare proprio i tour dei produttori di formaggio”.

Un percorso che colleghi piccole realtà eccellenti sparse nell'isola che "paradossalmente corrispondono sempre a luoghi fantastici". Samuel Lai con i suoi Sinnos, Geronimo Sanna a Samugheo, Agnese e Giacomo con il loro approccio moderno a Ozieri, Giuseppe Cugusi con il suo fiore sardo a Fordongianus, Pietro Ragaglia con la sua Antica Caresi. "Possiamo diversificare, possiamo far crescere i piccoli produttori che hanno bisogno di una mano", sognano i Cherchi.

Ma serve un cambio di mentalità: dai produttori che devono imparare a raccontarsi, alle istituzioni che devono fare sistema, fino ai consumatori che devono scoprire quanto tesoro hanno sotto casa. La Francia ci è riuscita trasformando i nomi dei paesi in formaggi iconici: Camembert, Roquefort. "L'associare il nome alla produzione è stata la carta vincente", osservano. La Sardegna ha tutto per replicare quel successo: servono solo coraggio e visione comune.